Disponible en salaen

acceso abierto | Sala Raúl Echegaray

Loading...

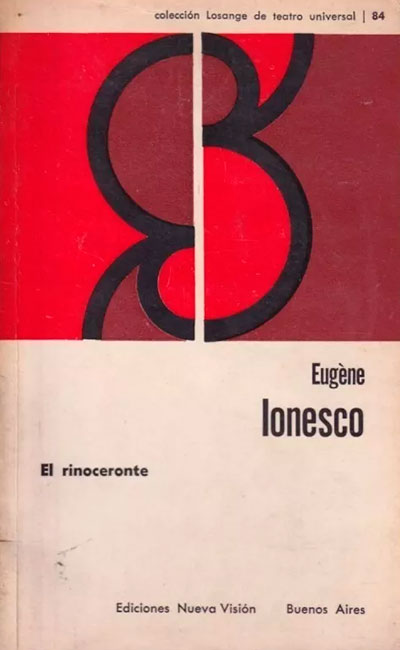

El rinoceronte

AÑO

1960

PAÍS DE ORIGENBuenos Aires,

Argentina

EDITORIAL O ENTIDAD EDITORA

Ediciones Nueva visión

PÁGINAS

131

IDIOMA

Español

INCORPORADO AL CATÁLOGO

03.06.2019

CONSULTAS

198

SINOPSIS:El 23 de enero de 1960 la Compañía Jean Louis Barrault estrenó en el Teatro Odeón, de París, “El rinoceronte” de Eugène Ionesco. Al día siguiente, todos los críticos, desde las columnas de sus diarios, se refirieron a esa nueva pieza cuyos personajes eran hombres y rinocerontes. La crítica fue unánime. Unos, los que amaban en Ionesco al defensor del anti-teatro y del anti-realismo, deploraron lo que consideraban un cambio de dirección. Los otros, los que le reprochaban su anti-realismo, sus absurdos, su hermetismo, sus oscuridades, sus elementos extraños y barrocos, acogieron con aplausos lo que consideraron un vuelco hacia la claridad y el realismo. Y, sin embargo, Ionesco permanecía fiel a sí mismo. Si es cierto que “El rinoceronte” es una obra accesible, de claro simbolismo, de lenguaje coherente, de humor chispeante, no es menos cierto que su autor no renuncia a su creencia en la imposibilidad de comunicación entre los seres humanos.

Bérenger, el personaje central de “El rinoceronte”, encarna ese malestar existencial que es, para Ionesco, la esencia de la condición humana. Bérenger no puede acostumbrarse a la vida. “Siendo angustias difíciles de definir. Estoy incómodo entre la gente. Me cuesta arrastrar el peso de mi cuerpo. No me habitúo a mí mismo. La soledad también”. Y cuando todos los habitantes de esa pequeña ciudad de provincia hayan sufrido la terrible metamorfosis, Bérenger, el inadaptado, el vacilante, será el único que se niegue a renunciar a su naturaleza humana. Heroísmo que se consigue a un precio: quedar aislado, incomprendido, absolutamente solo.

Así, el teatro de Ionesco, con nuevos ropajes, sigue siendo el teatro de la soledad y del silencio.

¿Cree que algún dato de esta ficha fue omitido o es erróneo?

Envíenos su sugerencia mediante el

formulario de contacto.

¡Estás usando un navegador desactualizado!

¡Estás usando un navegador desactualizado!